Le macchine nel terzo millennio

Implicazioni filosofiche e sociali dell’intelligenza artificiale

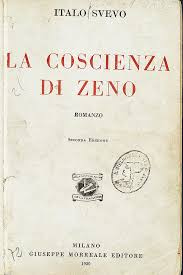

“La vita attuale è inquinata alle radici […]. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo […]. Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca a chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione alla sua debolezza.” Italo Svevo, La coscienza di Zeno

Siamo ormai pervasi dalla tecnologia. Gli “ordigni” di sveviana memoria invadono da cima a fondo la nostra esistenza, fino a confondersi con essa. La tecnologia è sfuggita da tempo al nostro controllo, arrivando fino alla possibilità di riprodursi autonomamente, generando una vita sintetica potenzialmente capace di soppiantare quella umana. L’umanità rischia di estinguersi poiché, la tecnica diventata ormai planetaria, ha sviluppato in sè la potenzialità tragica di distruzione dell’intero genere umano. La minaccia nucleare, i droni killer e le più sofisticate tecnologie di guerra sono l’emblema di un potere distruttivo divenuto anonimo ed impersonale, di cui gli uomini sembrano e rischiano sempre più di perdere il controllo e di conseguenza la responsabilità etico-morale; la guerra è infatti diventata territorio di conquista dell’intelligenza artificiale: i droni da guerra sono progettati con complessi algoritmi; funzionano automaticamente e sono spesso sottratti al controllo umano nelle loro azioni. Lo sviluppo della robotica, potenzialmente estendibile a svariati ambiti della vita umana, porta con sè l’implicazione etico-filosofica delle possibili conseguenze negative di una tecnicizzazione onnicomprensiva del mondo. La tecnica —intesa come forma mentis, ethos e modo di vivere sociale privo di problematizzazione e responsabilità etica e morale— è appunto il presupposto teorico-filosofico di cui la robotica e l’intelligenza artificiali sono due diversi esiti pratico-tecnologici. Lo sviluppo di questi macchinari, che sembrano in grado di riprodurre, se non di sostituire l’intelligenza e la vita umana, pongono problematiche avvincenti, oltreché scenari ai confini del distopico e del fantascientifico.

I.A. e alienazione umana

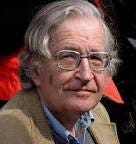

All’alienazione economica si è affiancata quella tecnologica, perché l’uomo rischia di perdere il controllo delle sue stesse realizzazioni tecnologiche, risultandone fagocitato. Le produzioni umane sembrano indebolire la vita, depotenziare alcune facoltà umane, sia fisiche che mentali, o addirittura sostituirle del tutto. La capacità e le potenzialità intrinseche di sviluppo dell’I.A potranno sostituire l’uomo in attività anche spirituali, ideative e creative, oltre che manuali e produttive. Ci si chiede in questo senso il posto che l’uomo e la natura umana potranno avere in futuro nel mondo. E soprattutto se l’I.A. sia in grado davvero di soppiantare, in modo alquanto apocalittico, l’intelligenza se non la vita umana. Tenendo ferma questa possibilità distopica, ma non del tutto infondata, è davvero corretto affermare la similitudine, se non la possibile e futuribile parificazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana? Poniamo, come risposta del tutto provvisoria, ma carica di problematicità e di spunti di riflessione, l’opinione del filosofo e linguista americano Noam Chomsky: «La mente umana non è, come ChatGPT e i suoi simili, una macchina statistica e golosa di centinaia di terabyte di dati per ottenere la risposta più plausibile a una conversazione o la più probabile a una domanda scientifica. Al contrario... la mente umana è un sistema sorprendentemente efficiente ed elegante che opera con una quantità limitata di informazioni. Non cerca di danneggiare le correlazioni dai dati, ma cerca di creare spiegazioni. [...] ] Smettiamola di chiamarla allora Intelligenza Artificiale e chiamiamola per quello che è e fa un “software di plagio" perché "Non crea nulla”, ma copia opere esistenti, di artisti esistenti, modificandole abbastanza da sfuggire alle leggi sul copyright. Questo è il più grande furto di proprietà intellettuale mai registrato da quando i coloni europei sono arrivati nelle terre dei nativi americani.» 1

Robotica, I.A. e possibili conseguenze sociali

D’altra parte il binomio tra tecnica ed economia continua a rafforzarsi generando disuguaglianze esorbitanti: nel 2015 erano solo 80 gli uomini a detenere la ricchezza di metà del genere umano (3,5 miliardi di persone). I rapporti sociali di potere sono mutati in seguito allo sviluppo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale: l’uomo è sempre più minacciato da quella che Marx definiva schiavitù dei bisogni. La soppressione della schiavitù e il superamento della dicotomia hegeliana servo- padrone, coincidenti con la formazione della moderna società civile, non hanno infatti eliminato la subordinazione, ma l’hanno semplicemente trasformata. L’uomo è sempre più libero dal punto di vista formale, ma sempre più schiavo dal punto di vista concreto. L’affermazione della libertà sembra collidere con quella della giustizia sociale e alla libertà formale di tipo giuridico-politico fa da contraltare la schiavitù concreta di tipo economico-sociale. Questa divaricazione perversa, innescata dal capitalismo industriale di origine ottocentesca, si è acuita con il capitalismo finanziario odierno e con l’economia digitale, in cui si sta lentamente sostituendo o modificando il lavoro umano, ponendo grandi questioni di carattere sociale ed economico. Se da un lato lo sviluppo tecnologico, di cui la robotica e l’intelligenza artificiale sono solo le sue ultime manifestazioni, può esonerare l’uomo da funzioni meccaniche e ripetitive, dall’altro la tecnicizzazione globale del pianeta pone scenari fino ad ora inesplorati, in cui forse il lavoro umano e le società liberal-democratiche che sul lavoro sono fondate, potrebbero essere del tutto messi in discussione, se non addirittura superati.

Noam Chomsky, New York Times - 8 marzo 2023